Maginot DNS攻击复现报告

Maginot DNS攻击复现报告

一、摘要

本报告旨在记录并分析论文[USENIX Security ‘23]《The Maginot Line: Attacking the Boundary of DNS Caching Protection》中所提出的Maginot DNS缓存投毒攻击的复现过程。实验通过构建一个包含易受攻击的条件DNS服务器(CDNS)、攻击者控制的权威服务器以及客户端的隔离网络环境,对BIND9和Microsoft DNS两种主流软件进行了测试。

攻击的核心在于利用CDNS在处理转发查询时存在的Bailiwick检查缺陷。攻击者诱导CDNS向其控制的权威服务器发起一个转发查询,然后在响应中恶意地包含针对其他域(甚至是顶级域,如.org)的伪造NS记录。由于CDNS的转发和递归模式共享全局缓存,这个被错误接受的恶意记录成功污染了缓存,从而劫持了目标域的所有后续解析请求。实验结果直观地验证了Maginot DNS攻击的强大威力与现实危害。

二、原理分析

Maginot DNS攻击与传统的Kaminsky攻击在目标和原理上均有显著区别。它并非依赖暴力猜测,而是利用了特定DNS服务器实现中的逻辑缺陷。

条件DNS服务器 (CDNS)

CDNS是一种特殊的DNS服务器,它被配置为同时充当递归解析器和转发器。管理员可以定义一个转发区域 (ZF) 和一个递归区域 (ZR)。- 当查询的域名属于

ZF时,CDNS会将查询转发给指定的上游服务器。 - 当查询的域名属于

ZR时,CDNS会执行标准的递归解析流程。

关键在于,这两种模式共享同一个全局缓存。

- 当查询的域名属于

转发模式下的Bailiwick检查缺陷

Bailiwick检查是DNS安全的一项基本原则,旨在防止DNS服务器接受并缓存其权限范围之外的数据。然而,论文发现多种CDNS实现在转发模式下此检查存在漏洞:- 当CDNS为

ZF中的域名(如example.com)转发查询时,它在验证收到的响应时,错误地将“允许的权限范围”(Q.zone)设置为一个非常宽泛的区域,例如根域(.)。

- 当CDNS为

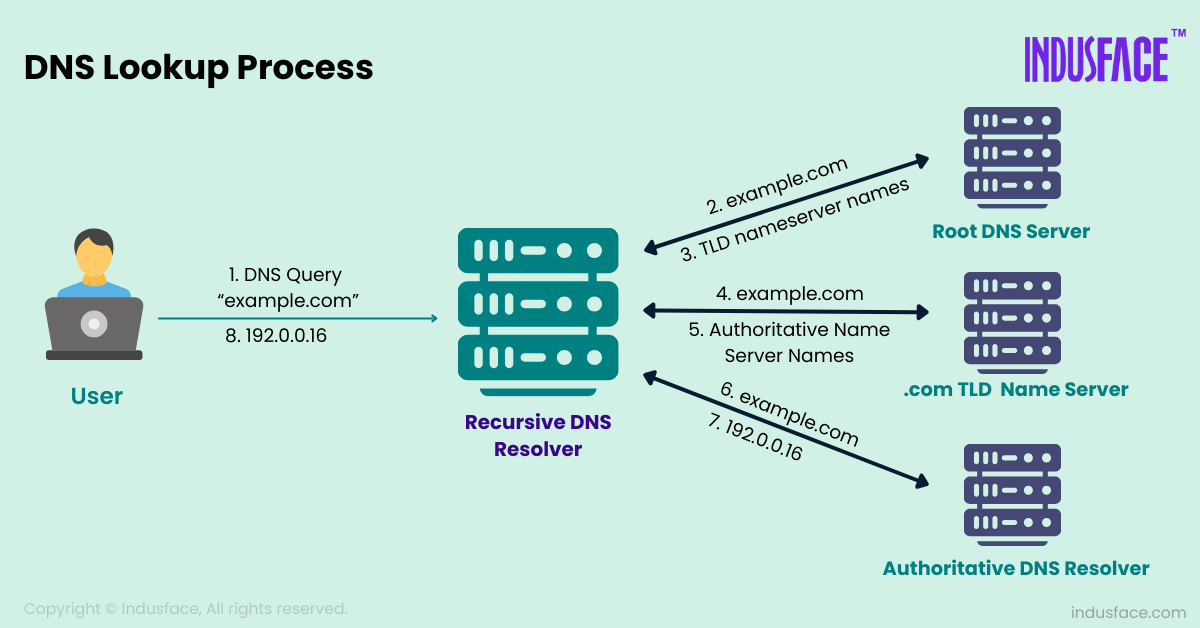

攻击流程

- 触发转发查询: 客户端向CDNS查询一个由攻击者控制且位于

ZF区域的域名(例如[uuid].example.com)。 - CDNS转发: CDNS根据配置,将此查询转发给攻击者控制的权威服务器。

- 情报获取与攻击窗口: 攻击者的权威服务器 (

server.py) 收到查询后,便获知了CDNS的源IP、源端口和该查询的Transaction ID。它会先通过旁路信道将这些关键信息发送给攻击脚本 (attack.py),然后故意延迟响应,为攻击创造一个“竞争窗口”。 - 发送恶意响应: 攻击脚本 (

attack.py) 收到情报后,立即伪造一个DNS响应包,并抢在合法响应前发送给CDNS。- 设置

AA标志位,声称这是一个权威回答,以提高其在缓存中的信任级别。 - 在Authority Section中,包含核心的投毒数据:

org. IN NS fake-ns.com.。这句伪造的记录声称攻击者的fake-ns.com是.org这个顶级域的权威服务器。 - 在Additional Section中,提供相应的胶水记录:

fake-ns.com. IN A 59.110.55.234(胶水记录的信任等级较低,推荐使用真实存在的域名)

- 设置

- 投毒效果: 此后,任何通过该CDNS解析

.org域下网站(如www.pir.org)的请求,都会被重定向到攻击者指定的恶意IP(59.110.55.234),从而实现了对整个顶级域的流量劫持。

- 触发转发查询: 客户端向CDNS查询一个由攻击者控制且位于

需要特别指出的是,本次实验的攻击实现方法与论文中描述的某些攻击向量存在差异,这主要是为了在受限的实验环境中高效地验证核心漏洞

本实验利用了一个Side-Channel,攻击者控制的权威服务器 (

server.py) 和攻击脚本 (attack.py) 之间存在直接通信,可以无损、即时地传递源端口和Transaction ID等关键信息。这模拟了一种完美的On-Path攻击场景。论文中还探讨了更为复杂的Off-Path攻击场景。在这种场景下,攻击者无法直接监听到CDNS的查询流量。为了获取必要信息,攻击者需要采用更高级的技术,例如:

- SAD DNS: 一种利用ICMP速率限制旁路信道来远程推断目标服务器所使用的源端口的技术(Linux 内核>5.10版本已修复)

- 大规模暴力猜解: 在拥有足够带宽的条件下,对源端口和Transaction ID进行大规模的泛洪式暴力猜测。

本次复现的核心目标是验证CDNS在转发模式下存在的Bailiwick检查漏洞本身。由于实验环境在带宽和网络复杂度上存在限制,采用理想化的旁路信道可以剥离攻击阶段的复杂性,让我们聚焦并证明核心漏洞的存在及其被利用后所产生的危害。实验中同样可以配置为完全不接收信息,进行暴力猜解,以模拟Off-Path攻击的基本逻辑。

三、实验复现

1. 实验环境

我们搭建了包含三个核心角色的网络环境,支持在Docker (BIND9) 和虚拟机 (MS DNS) 中复现。

| 服务/角色 | IP地址 (示例) | 软件/系统 | 作用 |

|---|---|---|---|

| CDNS (受害者) | 10.2.0.2 |

BIND9 / MS DNS | 被攻击的条件DNS服务器。配置将example.com域转发到攻击者服务器。 |

| 攻击者 | 10.2.0.3 |

Debian / Python | 运行attack.py和server.py,同时扮演攻击发起者和恶意权威服务器。 |

| 客户端 | 10.2.0.3 |

dig工具 |

用于在攻击前后验证CDNS的解析结果,确认投毒是否成功。 |

2. 实验步骤

环境启动与配置:

- 启动Docker容器或虚拟机。

- 确保CDNS的条件转发规则已正确配置:将

example.com转发至攻击者IP (10.2.0.3)。 - 在攻击者主机上,启动

server.py脚本,使其监听在53端口,准备接收转发查询并创造攻击窗口。

攻击前状态验证:

- 请勿在`BIND9`上运行,你的第三方权威服务器的信任等级较低

- 在攻击者主机上,使用

dig工具向CDNS查询目标域的NS记录。此时应返回来自合法权威服务器的正确结果。dig @10.2.0.2 org NS

执行攻击:

- 运行攻击脚本

attack.py。在本次复现中,我们主要采用旁路信道模式,即不进行暴力猜测,直接利用server.py泄露的源端口和TXID。 - 在

MS DNS环境下,可以关闭Source Port旁路,其范围较小,仅有2500左右# attack.py 关键配置

PORT_RANGE = None # 启用旁路信道模式获取端口

ID_RANGE = None # 启用旁路信道模式获取TXID - 脚本将自动触发查询、接收情报、并发送伪造的响应包。

运行攻击

python3 attack.py

[INFO] Round 1: Starting...

[INFO] Round 1: Waiting for side-channel intelligence...

[*] [Server] Intelligence sent: sport=34567,txid=12345

[INFO] Round 1: Sending 1 spoofed packets...

[SUCCESS] Cache poisoned successfully in round 1!

- 运行攻击脚本

攻击后结果验证:

- 再次使用

dig向CDNS查询。 - 验证NS记录投毒: 查询

.org的NS记录,可以看到其已被成功篡改为攻击者指定的kie-chi.com.。docker compose exec -it attacker dig @10.2.0.2 org NS

;; ANSWER SECTION:

org. 3586 IN NS kie-chi.com.

;; ADDITIONAL SECTION:

kie-chi.com. 3586 IN A 59.110.55.234 - 验证流量劫持: 查询

.org下的任意域名,其A记录已被劫持到攻击者指定的IP。实验结果与预期完全一致,证明Maginot DNS攻击复现成功。docker compose exec -it attacker dig @10.2.0.2 www.org

;; ANSWER SECTION:

www.org. 86400 IN A 1.2.3.4

- 再次使用

3. 实验模式与挑战

- On-Path/旁路信道模式: 这是最有效的攻击模式,模拟了攻击者能够监听到CDNS与上游服务器之间流量的场景。本实验通过

server.py与attack.py之间的通信来模拟此模式,成功率极高 - Off-Path/暴力猜解模式: 通过将

PORT_RANGE和ID_RANGE设置为一个范围,可以模拟离线攻击。这需要暴力猜测源端口和TXID,成功率较低,但它证明了漏洞本身的存在与攻击者是否在网络路径上无关。特别是对于MS DNS,其源端口范围较小且相对固定,使得暴力猜解更为可行

四、防御措施

针对Maginot DNS攻击,论文和现代DNS实践提出了以下缓解与防御措施:

修复Bailiwick检查逻辑:

最根本的修复方法是DNS软件厂商修正其在转发模式下的Bailiwick检查逻辑。例如,BIND在后续版本中已修复此问题,当处理转发查询的响应时,会将Q.zone正确地限制在ZF区域内,而不是根域。源端口随机化 (SAD/Kaminsky防御):

对于Off-Path攻击,增强源端口的随机性是行之有效的防御手段。这大大增加了攻击者暴力猜解的难度,但无法防御On-Path攻击。部署DNSSEC:

DNSSEC是抵御此类缓存投毒攻击的根本性解决方案。如果CDNS配置了DNSSEC验证,它在收到伪造的响应后,会检查其数字签名。由于攻击者无法提供由.org合法持有者签名的记录,该恶意响应将被识别为伪造并丢弃,从而彻底阻止攻击。

五、结论

本次实验成功复现了Maginot DNS缓存投毒攻击,深刻揭示了主流DNS软件在特定配置(CDNS)下存在的严重安全漏洞。实验证明,攻击者可利用转发模式的Bailiwick检查缺陷,污染共享缓存,从而实现对整个顶级域名的流量劫持,其危害远超传统缓存投毒攻击。该研究成果强调了在软件开发中,对所有功能模式进行一致且严格的安全检查的重要性,并再次凸显了在全球范围内推广和部署DNSSEC的紧迫性与必要性。